香港新聞網10月19日電 走進深水埗石硤尾邨,一幢橙黃色外牆的H型建築靜立於高台之上,這裡是香港公共房屋的“起點”,也是無數港人奮鬥歲月的見證者。

美荷樓生活館裡,展示了美荷樓的誕生。(香港中通社記者 黃璇攝)

在如今的“美荷樓生活館”裡,舊時的戲院、理髮店、公共屋舍,移步換景,一事一物都映照出上世紀的老香港風貌。作為香港二級歷史建築,位於深水埗區的美荷樓擁有70多年的歷史。

上世紀中葉,大批移民湧入香港,於九龍北部搭建臨時落腳的木屋,又稱為“寮屋”,石硤尾便是其中一處聚居地。

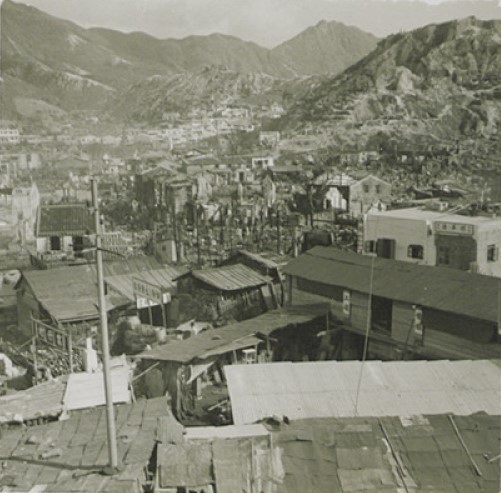

1950年代由石硤尾街向東北面眺望石硤尾村一帶景觀。(圖源:政府檔案處)

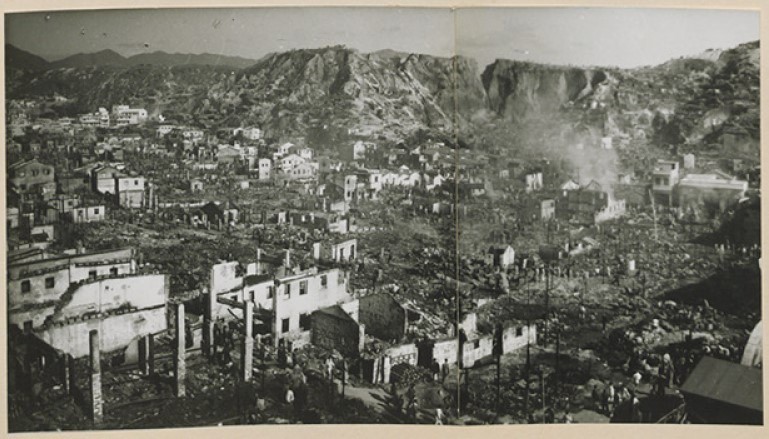

圖片攝於1953年12月26日。圖中可見,當時的非法寮屋大部分為簡陋的木屋,也有一些由磚石興建的建築。背景的山嶺阻擋了火勢的蔓延。(圖源:政府檔案處)

1953年12月25日晚,石硤尾寮屋區發生重大火災,火勢足足燒了6個小時才受控,災場達41英畝。

這場後來通稱“石硤尾大火”的災難造成3人死亡、51人受傷,多達2,580間木屋燒毀,58,000多人一夜間無家可歸。

為緊急安置災民,政府火速在原址興建首批八幢第一型徙置大廈,於1954年落成的美荷樓正是其中一幢。

這批建築的出現,標誌著香港公共房屋政策的開端。

H型建築:第一代徙置大廈的記憶

美荷樓為發展局第一期“活化歷史建築伙伴計劃”的項目之一,現已活化成YHA美荷樓青年旅舍。

美荷樓是香港現時碩果僅存的“H型6層徙置大廈”,這種設計反映了戰後香港的實際情況。

當年政府為在最短時間內安置大量災民,只能提供最基本的居住設施。

1950年代的美荷樓模型。(香港中通社記者 黃璇攝)

五人單位,面積僅為120平方呎(約11平方米)。(香港中通社記者 黃璇攝)

每個單位面積僅為120平方呎(約11平方米),卻要容納5個或以上的成人。在如今的“美荷樓生活館”裡所展示的這些單位的設計,都是根據以前居民的描述復原出來的。父母就住在這邊的床上,家家戶戶都會搭一個小閣樓,子女則睡在上鋪。

當年的居住條件極為簡陋。住屋內沒有獨立的廁所和廚房,只在樓道中間設置為數不多的廁所和盥洗室,供每層居民共同使用。

美荷樓的獨特設計塑造了居民的生活習慣和鄰里關係。每層樓有公共取水處,洗衣服、洗菜,所有用水全在這裡。有很多居民利用這個地方來打麻將。

於是,水喉房成了當年的社交中心,婦女們在此一邊洗衣服,一邊閒話家常,孩子們在旁邊玩耍。

其後,1963年香港發生大旱,居民生活更加艱難。最嚴重的時候,這裡四天只供應4小時的水。一家大小包括小男孩都要出去擔水,供全家幾天的使用。

1970年代改建後的居住單位。(香港中通社記者 黃璇攝)

隨著香港社會經濟發展,公屋環境逐步改善。從70年代開始,政府推行“十年建屋”計劃,對舊公屋進行改建。

美荷樓見證了香港公屋政策的演變——從50年代的徙置大廈,到60年代帶電梯的樓房,70年代的“雙塔型”設計,80年代的“Y型”公屋,90年代的“和諧式”公屋,直至千禧年後越來越個性化的設計。

2000年,石硤尾邨舊型大廈陸續清拆重建,美荷樓作為碩果僅存的第一代公屋,被評為二級歷史建築而獲得保留。

2008年,美荷樓成為首批《活化歷史建築伙伴計劃》的7幢建築物之一。

美荷樓生活館:收藏集體記憶的博物館

2013年,美荷樓被活化改造成青年旅舍,並在地下和一樓設立了“美荷樓生活館”。

香港青年旅舍協會撥出共14個120呎單位,設立面積逾400平方米的生活館,展現4個原裝間隔住宅單位。

生活館通過超過1,200件從160名舊居民搜集來的展覽品,以及40多段口述歷史,重現昔日居民的生活情景。

館內重塑了舊時公共廁所、浴室、居民在走廊煮食、婦女以舊式腳踏衣車幫補家計的普遍情況。

如今,美荷樓生活館每年吸引眾多市民和遊客參觀,他們在這裡觸摸香港的歷史脈絡。記者前往參觀當日,就見到有長輩帶著年輕一代,指著展品講述當年的故事。

從安置災民的徙置大廈到記述歷史的生活館,美荷樓的轉變見證了香港從艱難歲月走向繁榮的歷程。它不只是一棟建築,更是一座活生生的歷史博物館,收藏著香港人逆境奮鬥、守望相助的精神。(完)

【編輯:黃璇】

阅读原文:https://www.hkcna.hk/docDetail.jsp?id=101138863&channel=5532