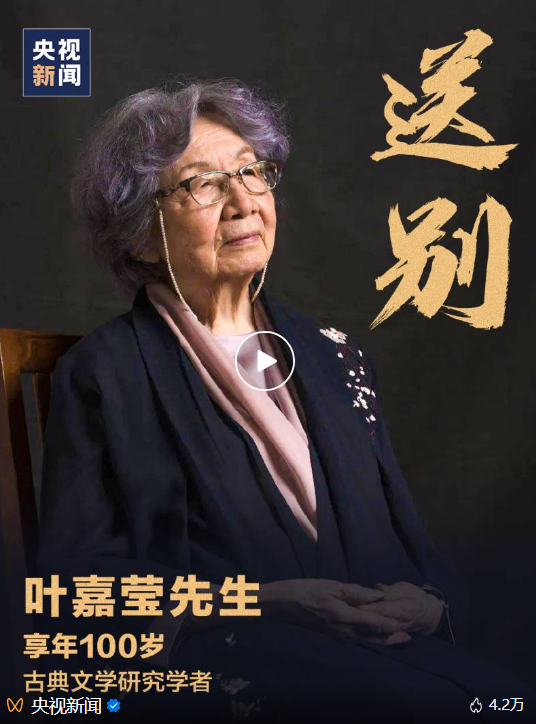

總臺記者獲悉,古典文學研究學者、南開大學講席教授葉嘉瑩,於2024年11月24日去世,享年100歲。

葉嘉瑩先生是詩詞的女兒,風雅的先生。她把一生獻給了古典詩詞的傳播,她的生命也一直都與詩有關。

葉嘉瑩的詩很美,但與這種美極不相對的,是她命運多舛、苦厄交雜的一生。1924年,葉嘉瑩出生於北京的一個書香世家,三四歲時開始跟隨長輩吟誦古詩詞

1941年,葉嘉瑩考入輔仁大學國文系,專攻古典文學專業。時值抗戰,父親隨國民政府南遷,失去了音信。

同年9月,母親在傷病中去世。在母親離開後,葉嘉瑩將悲痛與後悔寫進八首《哭母詩》:噩耗傳來心乍驚,淚枯無語暗吞聲。早知一別成千古,悔不當初伴母行。後來,葉嘉瑩與伯父、伯母及兩個幼弟一同生活。淪陷區中生活艱苦,但葉嘉瑩從未中斷讀書,從師於古典詩詞名家顧隨教授。1945年葉嘉瑩大學畢業,同時被三所中學聘為國文教師,深受學生的喜愛。1948年葉嘉瑩隨丈夫遷居臺灣,在多所大學任教。她培養了一大批中國傳統文化人才,成長為著名專家、教授。此間,還有一批歐美學生從師於她,後成長為漢學專家。

因為「白色恐怖」,丈夫被捕入獄,葉嘉瑩只能帶著年幼的孩子獨自生活。《轉蓬》一詩所寫的,就是這段時間的漂泊:轉蓬辭故土,離亂斷鄉根。已嘆身無托,翻驚禍有門。覆盆天莫問,落井世誰援。剩撫懷中女,深宵忍淚吞。年過半百,大女兒和女婿發生車禍與世長辭,她一口氣寫出十首《哭女詩》,字字泣血:平生幾度有顏開,風雨一世逼人來。遲暮天公仍罰我,不令歡笑但余哀。似乎葉嘉瑩每一個人生階段,都與詩詞緊密相連;她的每一段痛苦陰霾,也都是在詩詞的支撐下走了出來。一生漂泊,終歸故土教師,是葉嘉瑩最珍視的身份。20世紀60年代後,葉嘉瑩先後擔任美國哈佛大學、密歇根州立大學客座教授,加拿大不列顛哥倫比亞大學終身教授,她將中國的傳統文化傳播到了國外。1974年,她第一次回到北京探親,看到幼時常去的西長安街的燈火,她不禁感動落淚,寫下長詩《祖國行》:卅年離家幾萬裏,思鄉情在無時已。一朝天外賦歸來,眼流涕淚心狂喜……

1978年,葉嘉瑩從報紙上得知國內恢復高考的消息,即刻給國家教委寫了一封長信,表示不要任何報酬,只希望能回國教書。從1979年開始,葉嘉瑩每年假期都會從加拿大回到國內,輾轉各地數十所大學講學。△改革開放之初,葉嘉瑩(前排右三)回國講學。

上世紀七十年代,葉嘉瑩在南開大學授課,出現了盛況空前的場景:她的課被安排在南開主樓的階梯教室裏,沒過兩天,大家就聞風而來,不僅座位上,階梯上、窗臺上、窗戶外面都是人,學生們「掛在那兒聽」。因為人實在太多,學校甚至出動了「糾察隊」。後來中文系不得已想出一個辦法:持聽課證入場。但「上有政策下有對策」,學生們為了聽葉先生的課,竟自製了許多「山寨版」聽課證。2015年,南開大學為葉嘉瑩新建了一棟古樸雅致的書院——迦陵學舍。這一年,她正式定居南開園。她說:「我的根是在中國。」

詩詞養性,先生風骨為明證94歲壽誕之前,葉先生宣布將個人全部財產捐贈給南開大學教育基金會用於設立「迦陵基金」,支持中國傳統文化研究。這些年,葉嘉瑩已陸續捐贈3500多萬元。葉嘉瑩說,她有一個願望,「在有生之年,把即將失傳的吟誦留給後學者。」她堅持以傳統聲調讀誦,為後人留下詩詞原本動人的音韻。在央視新聞公開課的現場,白巖松問了葉嘉瑩這樣一個問題:您在我們很多人眼裏是一個強者,因為一路走得不容易,那您為什麽要提倡「弱德之美」?葉嘉瑩說,詞本身存在於苦難之中,而且也在承受苦難之中,這就是所謂的「弱」。而在苦難之中,你還要有所持守,完成自己,這就是「弱德」。若以此來觀照葉嘉瑩的一生,也許可以明白她是依靠何種力量一一戰勝人生中那些猝不及防的苦難——「我不想從別人那裏去爭什麽,只是把自己持守住了,在任何艱難困苦中都盡到了自己的責任。我提倡『弱德之美』,但我並不是弱者。」斯人已逝,但精神永存

葉先生,一路走好

閱讀原文:https://mp.weixin.qq.com/s/BGjPa3Yy9USObO2SWOPY7A